Autoras e autores como Cláudio Ptolomeu, com Geographia e Almagest, e Estrabão, com Geographica, ajudaram a provar a esfericidade da Terra e a organizar coordenadas geográficas.

Esses pilares sustentam a geografia astronômica, a geografia planetária e a astronomia aplicada à Terra, conectando céu e terra em modelos mensuráveis, que apresentamos nesta geografia pelos astros.

Aqui você vai entender por que meridianos, paralelos, climata (κλίματα) e zonos foram e continuam centrais.

Verá como a ciência dos astros guiou do gnomon a satélites, e como aplicar hoje técnicas simples para orientar-se pelo Sol e ler mapas com precisão.

Introdução à geografia astronômica e ao legado dos antigos

A geografia astronômica surgiu quando o céu passou a guiar a leitura do espaço habitado.

Nessa tradição de geografia teórica, a cosmografia serviu de ponte entre mapas e estrelas, unindo observação e cálculo.

A herança da ciência helênica e da ciência romana alimenta uma narrativa robusta na história da ciência, que ainda inspira estudos atuais.

Contexto histórico: geografia antiga, ciência clássica e cosmografia

Dos peripatéticos às escolas de Alexandria e Pérgamo, a ciência clássica combinou textos, medições e astronomia clássica.

Aristóteles, em De Caelo, defendeu a terra esférica e abriu caminho a descrições racionais do mundo.

Com Estrabão e Cláudio Ptolomeu, a geografia clássica ganhou método, cruzando relatos, matemática e a trama celeste.

Nesse quadro, a cosmografia organizou saberes: a esfera celeste guiou medidas, enquanto bibliotecas reuniam observações de eclipses e sombras.

A ciência romana preservou e aplicou técnicas, dando continuidade a cálculos e itinerários que moldaram a história da ciência.

Conceitos-chave: esfericidade da Terra, esfera celeste e coordenadas geográficas

A ideia de terra esférica explica a variação das sombras, a curva do horizonte e a forma dos eclipses.

A esfera celeste funciona como referência para projetar caminhos do Sol e das estrelas sobre a Terra. Disso nascem coordenadas antigas, meridianos e paralelos, base da localização e da cartografia.

Ptolomeu formalizou latitude e longitude e articulou tabelas úteis à navegação e ao desenho de mapas.

Esses elementos estruturam a geografia teórica e sustentam práticas que cruzam astronomia clássica, geografia clássica e cosmografia aplicada.

Climata e κλίματα: origens das zonas climáticas antigas

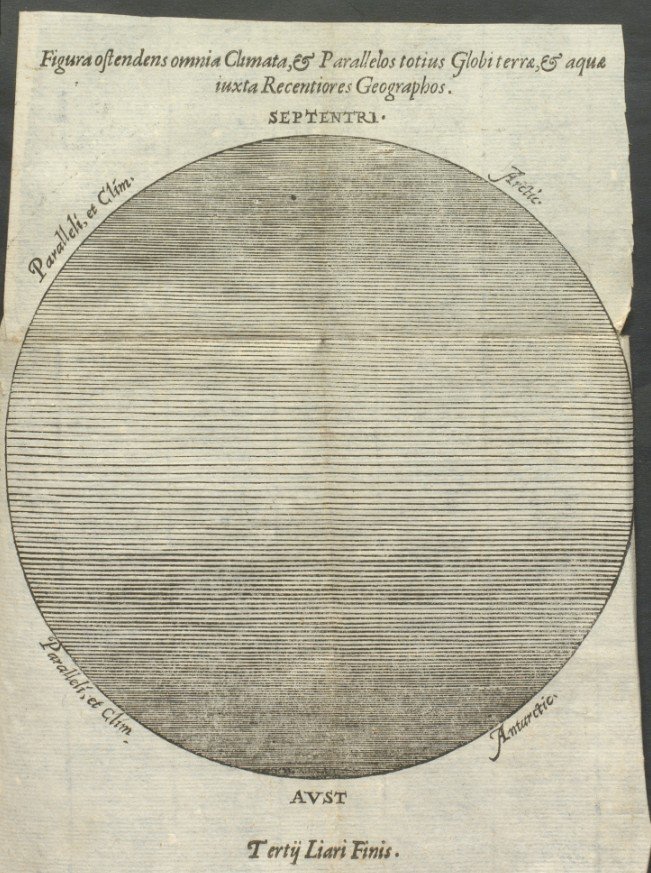

No vocabulário grego, climata e κλίματα indicavam inclinações da Terra em relação ao Sol.

A partir da inclinação solar, os antigos observaram como a altura do astro ao meio-dia mudava com a latitude e criava zonas térmicas.

Essa leitura uniu astronomia e clima, aproximando cosmologia grega, geografia física e o estudo das esferas celestes.

O significado de climata/κλίματα e sua relação com a inclinação solar

Climata e κλίματα se referiam ao ângulo dos raios solares que incidem na superfície. Quando a inclinação solar varia, mudam a duração do dia e o comprimento da sombra medido com gnomon.

No solstício antigo, essa variação ficou clara: dias longos em latitudes altas, mais curtos perto do equador, explicando faixas de calor e resfriamento.

Autores gregos conectaram esses dados a um modelo simples. A posição do Sol sobre a esfera celeste, vista ao meio-dia, orientou mapas e listas de cidades por paralelos.

Assim, zonas climáticas antigas nasceram de um método observacional ligado às esferas celestes e ao curso anual do Sol.

Zonas: tórrida, temperadas e glaciais na geografia clássica

Posidônio e Ptolomeu descreveram três zonas térmicas. A tórrida, próxima ao equador, recebia o Sol alto e acumulava calor.

As temperadas, entre trópicos e círculos polares, tinham estações marcadas e variação suave de luz. As glaciais, em altas latitudes, viviam sob Sol baixo e frio persistente.

Essas fronteiras eram definidas por medidas da altura solar, observações de equinócios e do solstício antigo.

A classificação guiou descrições de rotas, agricultura e hábitos, servindo como base para a teoria antiga do clima na geografia física clássica.

Clima histórico e teoria antiga do clima em fontes gregas e romanas

Na tradição helenística e romana, a teoria antiga do clima ligou astronomia e clima ao cotidiano.

Plínio, em História Natural, ecoou relatos que relacionavam colheitas, ventos e saúde a latitudes e à inclinação solar.

O clima histórico emergiu como narrativa de regiões, não apenas de tempo.

Mapas herdados da cosmologia grega alinhavam paralelos a relatos etnográficos.

Essa abordagem, disseminada por escolas de Alexandria e por Roma, moldou um quadro duradouro: zonas climáticas antigas como síntese entre observação do céu, medidas do dia e leitura da Terra.

Zonos e divisões da Terra: latitudes antigas e divisões climáticas

Os sábios gregos chamaram de zonos as faixas do mundo traçadas por paralelos antigos. Essas faixas criaram divisões do globo que seguiam o ritmo do Sol.

Com base em geografia matemática, eles ligaram a luz, o calor e as latitudes antigas para entender onde a vida prospera.

Ao dividir o planeta em bandas claras, surgiram divisões climáticas simples e úteis. A leitura dessas linhas foi adotada por Eratóstenes e depois por Ptolomeu.

O método guiou mapas por séculos e moldou divisões latitudinais que ainda reconhecemos.

Parallelos e divisões latitudinais na geografia matemática

Na geografia matemática, os paralelos antigos são linhas horizontais que cortam a esfera.

O equador marca o meio, e cada faixa acima ou abaixo indica mudanças no caminho do Sol.

Assim nascem divisões latitudinais que ordenam zonas de calor, zonas frias e áreas temperadas.

Essas divisões do globo conectam observação e cálculo. Ao medir sombras e alturas solares, os antigos cruzaram teoria e prática. O resultado foi um sistema claro para ler as latitudes antigas no mapa e no céu.

Trópico de Câncer antigo e Trópico de Capricórnio antigo

O trópico de Câncer antigo e o trópico de Capricórnio antigo marcam onde o Sol atinge o zênite nos solstícios.

O ângulo perto de 23,5° reflete a obliquidade da eclíptica reconhecida em medições helênicas. Entre esses limites, definiram-se zonas de calor, com dias altos e sombras curtas.

Fora desses paralelos, a luz chega mais inclinada. A leitura dos trópicos ajuda a separar as faixas do clima e a explicar por que as divisões climáticas variam com a latitude. É a lógica dos zonos aplicada ao traço do Sol.

Zonas polares, zonas de calor, zonas frias e zonas temperadas

Nas extremidades, as zonas polares anunciam longos crepúsculos e frio persistente. A seguir, as zonas frias marcam latitudes antigas de inverno longo.

No miolo do mapa, as zonas de calor contrastam com dias intensos e um arco solar alto.

Entre elas, as zonas temperadas equilibram estações e ventos. Esse mosaico de divisões climáticas organiza as divisões do globo em faixas legíveis.

Com os paralelos antigos por base, o desenho dos zonos cria um guia direto para entender o céu sobre a Terra.

Meridianus e Parallelos: origem dos meridianos e dos paralelos

Na tradição clássica, meridianus define a linha norte–sul traçada pelo Sol no seu ponto mais alto do dia. Ao lado, os parallelos descrevem faixas leste–oeste que cercam a Terra.

Juntos, formam as linhas geográficas que sustentam o sistema de coordenadas usado desde a Antiguidade.

Linha de meio-dia, meio-dia solar e linha do equador (equador geográfico)

O meio-dia solar ocorre quando o Sol atinge a altura máxima no céu local. Nesse instante, a sombra mínima de um gnômon revela o plano do meridianus.

A linha do equador, ou equador geográfico, é o paralelo de latitude 0°, base para medir distâncias ao norte e ao sul.

Esse arranjo tornou simples relacionar o curso aparente do Sol às linhas geográficas. A leitura diária do meio-dia solar dava direção, enquanto o equador geográfico ancorava a rede de parallelos.

Origem dos meridianos, primeiros meridianos e linhas geográficas

A origem dos meridianos começou com traçados locais, ajustados ao meio-dia de cada cidade. Com o avanço cartográfico, surgiu a busca por um zero comum.

Cláudio Ptolomeu adotou um meridiano de referência nas Ilhas Afortunadas, próximo às Canárias, evitando longitudes negativas no mundo conhecido.

Os primeiros meridianos e os primeiros paralelos criaram uma grelha regular para mapas helenísticos e romanos.

Essa grelha se consolidou como padrão de linhas geográficas, mais tarde adaptada por cartógrafos renascentistas até o meridiano de Greenwich.

Latitude antiga e longitude antiga: do cálculo à prática

A latitude antiga era estimada pela altura da Estrela Polar em latitudes do norte ou pela passagem meridiana do Sol, com apoio de tábuas de declinação. O método era direto e replicável em viagens.

Já a longitude antiga exigia comparar tempos locais. Astrônomos recorriam a diferenças de meio-dia solar, eclipses observados em conjunto e registros de hora.

Por isso, a longitude antiga tinha maior incerteza que a latitude.

- Latitude antiga: altura meridiana do Sol e estrelas como referência.

- Longitude antiga: diferenças de tempo e eventos astronômicos sincronizados.

- Resultado: um sistema de coordenadas operante para traçar meridianus e parallelos.

Antípodas (ἀντίποδες) e povos opostos: ideias, debates e evidências

A noção de antípodas instigou gerações. Em textos do saber antigo, a palavra ἀντίποδες evocava povos opostos vivendo sob os nossos pés, separados pelo oceano.

Esse tema uniu mapas e astronomia, astrologia e geografia, e imagens fortes da concepção antiga do mundo.

Filosofia natural, concepção geocêntrica e debates sobre antípodas

Na filosofia natural, a forma esférica da Terra abriu espaço para a simetria.

Autores da tradição aristotélica aceitaram essa ideia, enquanto Plínio, o Velho, e Lactâncio duvidaram da habitabilidade das zonas tórridas.

A concepção geocêntrica não barrava a hipótese; o impasse era cruzar o “oceano circundante”.

Esses debates moldaram a concepção antiga do mundo. Entre fé, razão e observação, o discurso sobre antípodas seguiu atento às evidências e às lacunas do saber antigo.

Viagens antigas, navegação antiga e relatos de povos opostos

Relatos de viagens antigas ampliaram os horizontes. Heródoto citou a circum-navegação fenícia da África, que sugeria rotas ousadas.

No Índico e no Atlântico, a navegação antiga romana e helenística recolheu ventos, correntes e latitudes.

Essas experiências não provaram os antípodas de modo total, mas alimentaram hipóteses sobre povos opostos e terras além do horizonte. Mar, estrelas e instrumentos criaram um repertório que dialogava com mapas e astronomia.

Curiosidades e exemplos ilustrativos para mapas e astronomia

Em globos e cartas, pares antípodas revelam inversões de estações entre hemisférios. Exercícios simples mostram como a rotação da Terra regula luz e sombra, tema que une astrologia e geografia em leitura prática.

- Marcar pontos antípodas em um globo e comparar horários de nascer e pôr do Sol.

- Observar a diferença de constelações visíveis em latitudes opostas.

- Anotar ventos sazonais que guiaram a navegação antiga nas monções do Índico.

Essas curiosidades históricas tornam visível a ligação entre mapas e astronomia, conectando viagens antigas, saber antigo e a trama intelectual que cercou os ἀντίποδες.

Como os antigos mediam o mundo: métodos e instrumentos

Entre Alexandria e Roma, a medição da Terra uniu prática e teoria.

Observações do Sol, cálculos com sombras e viagens criaram padrões que guiaram mapas, rotas e escolas.

Essa base técnica ligou a matemática antiga à medição astronômica, moldando uma tradição de precisão.

Medição da Terra, medição astronômica e matemática antiga

Eratóstenes usou um gnomon em Siena e Alexandria, mediu o ângulo da sombra no solstício e estimou o raio por um arco de meridiano.

O método combinou geometria, distâncias de caravanas e a luz do meio-dia — um marco nas descobertas gregas.

Para sincronizar longitudes, antigos registros de eclipses cruzaram cidades, alinhando tempos e céus.

Dioptra, quadrantes e, depois, o astrolábio planisférico ampliaram a medição astronômica, integrando trigonometria prática à matemática antiga.

Projeções antigas e representações antigas do globo terrestre

Cláudio Ptolomeu propôs projeções antigas cônicas e pseudocônicas para o oikoumenē, reduzindo distorções em latitudes médias.

Essas soluções geraram representações antigas que guiariam copistas e navegadores por séculos.

Oficinas helenísticas produziram o globo terrestre e globos celestes que serviam como modelos didáticos. As escalas, meridianos e paralelos desses artefatos padronizaram ângulos e distâncias nos mapas.

Esferas do mundo, planetário antigo e cosmologia grega e romana

Esferas armilares e o planetário antigo — como o mecanismo de Anticítera — mostraram engrenagens que imitavam fases, eclipses e ciclos. Essas esferas do mundo eram laboratórios de cálculo em bronze e madeira.

Na cosmologia grega e na cosmologia romana, céu e Terra formavam um sistema coerente.

A precisão técnica de Alexandria e os registros de autores latinos renderam descobertas romanas que preservaram e ampliaram métodos, unindo observação, instrumentos e o traço firme do cartógrafo.

Aplicações modernas: do céus aos satélites e à cartografia digital

A precisão que nasce do céu guia nossos mapas de hoje. O sinal de satélites GNSS, como GPS, GLONASS e Galileo, marca tempo e posição com relógios atômicos.

Essa base sustenta a cartografia digital, mantém o sistema de coordenadas global e alimenta análises em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) com confiabilidade diária.

Da astronomia prática à navegação por satélite e coordenadas celestes

A navegação por satélite segue uma lógica herdada da astronomia prática. O WGS84 preserva a malha de meridianos e paralelos, enquanto as coordenadas celestes em ascensão reta e declinação espelham latitude e longitude na esfera celeste.

Essa influência astronômica mantém a coerência entre céu e Terra, do rastreio de frotas ao mapeamento urbano.

Aplicativos móveis e receptores de campo convertem sinais em trajetórias, rotas e pontos de controle. Em observatórios, a mesma geometria corrige efemérides, calibra antenas e sincroniza redes. O resultado é um fluxo contínuo de dados posicionais prontos para integração.

Herança grega e romana na geografia: mapas renascentistas aos mapas históricos

A herança grega na geografia e a herança romana na geografia moldaram a leitura do espaço.

Cartógrafos do Renascimento, como Gerardus Mercator e Abraham Ortelius, reinterpretaram Ptolomeu, inspirando mapas renascentistas que ainda orientam edições críticas e mapas históricos.

No ambiente digital, esse legado entra em diálogo com sensoriamento remoto e catálogos modernos.

O passado fornece topônimos, limites e grades; o presente, camadas temáticas e modelos de terreno. Em conjunto, ampliam a qualidade das bases em SIG e reforçam a narrativa do território.

Meridianos e paralelos na astronomia: sistema de coordenadas e SIG

A origem dos meridianos e a origem dos paralelos sustentam projeções, redes de amostragem e mosaicos de imagens.

O sistema de coordenadas define resoluções, tolerâncias e alinhamento entre camadas, do cadastro urbano às séries climáticas.

Quando astrônomos ajustam coordenadas celestes e geodesistas refinam quadros de referência, a influência astronômica garante consistência entre órbitas e mapas.

Essa base permite cruzar dados de satélite, acervo de mapas históricos e produtos atuais de cartografia digital dentro do mesmo SIG, sem perder precisão nem contexto.

Considerações Finais

A geografia pelos astros mostra uma linha direta entre o passado e o presente. Do meio-dia solar que fixa o meridiano aos satélites que traçam rotas, seguimos a mesma lógica de observação e cálculo.

Os κλίματα e os antigos zonos dialogam com as zonas térmicas modernas, enquanto Ptolomeu e Estrabão dão bases primordiais a sistemas como SIG.

Essa continuidade ilumina a ciência antiga da Terra e reforça como geografia e astronomia caminham juntas.

Na história da cartografia, a grade de meridianos e paralelos na astronomia permanece o eixo do mapeamento.

Mapas históricos ajudam a ler mudanças no clima e no espaço habitado. A cada novo dado acadêmico, entendemos melhor a influência solar e refinamos escalas, projeções e modelos.

O conhecimento antigo, com a herança grega na geografia e a herança romana na geografia, segue útil para pensar método, precisão e ética do olhar.

Perguntas Frequentes Sobre Geografia dos Astros

O que significa “geografia pelos astros” e por que ela importa hoje?

É o uso de observações do Sol e das estrelas para entender e mapear a Terra. Desde a Antiguidade, essa prática guiou meridianos, paralelos e zonas climáticas (climata/κλίματα, zōnos). Hoje, a mesma lógica sustenta coordenadas geográficas, SIG e navegação por satélites (GPS, Galileo, GLONASS) em bases como o WGS84.

Qual a diferença entre climata (κλίματα) e zōnos?

Climata são “inclinações” ligadas ao ângulo solar e ao comprimento do dia com a latitude. Zōnos são “faixas” do globo definidas por paralelos, como tórrida, temperadas e glaciais. Os dois conceitos se cruzam: a inclinação solar organiza as faixas térmicas representadas em mapas.

Como Ptolomeu e Estrabão contribuíram para a ciência geográfica?

Ptolomeu, na Geographia e no Almagest, formalizou latitude e longitude, projeções e catálogos de lugares. Estrabão, na Geographica, integrou história, etnografia e geografia física do oikoumenē. Suas ideias moldaram a geodesia antiga e inspiraram mapas medievais e renascentistas.

O que eram as zonas tórrida, temperadas e glaciais na geografia clássica?

Eram divisões térmicas baseadas na altura do Sol e na duração do dia. A zona tórrida, próxima ao equador, tinha maior insolação; as temperadas, entre trópicos e círculos polares, exibiam estações marcadas; as glaciais, em altas latitudes, recebiam pouco Sol e eram frias.

Como os antigos determinavam meridianos e paralelos?

Com um gnomon, marcavam a menor sombra no meio-dia solar para traçar o meridiano local (linha N–S). A latitude vinha da altura meridiana do Sol ou da Estrela Polar; os paralelos eram linhas de igual latitude a partir do equador geográfico. A longitude dependia de diferenças de tempo e eclipses, sendo mais difícil de medir.

O que é a linha de meio-dia (meridianus) e como identificá-la?

É o plano norte–sul local quando o Sol atinge sua máxima altura. Para identificar, use um gnomon: marque a ponta da sombra antes e depois do meio-dia e una os pontos mínimos; a bissetriz indica o meridiano.

Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio “antigos” tinham o mesmo valor de hoje?

Aproximadamente. Os antigos estimaram sua posição pelo zênite solar nos solstícios, ligando-os à obliquidade da eclíptica (~23,5°). Pequenas variações ocorrem ao longo do tempo por mudanças lentas na inclinação da Terra.

O que são antípodas (ἀντίποδες) e por que houve debate na Antiguidade?

Antípodas são povos em pontos opostos do globo. O debate envolvia habitabilidade da zona tórrida e a travessia do “oceano circundante”. A simetria da Terra esférica favorecia a ideia; a comprovação prática viria só com as grandes navegações.

Quais instrumentos antigos apoiaram a medição da Terra?

Gnomon e relógios solares para tempo e meridiano; dioptra e quadrantes para ângulos; mais tarde, astrolábio planisférico. Esferas armilares e planetários, como o mecanismo de Anticítera, modelavam esferas celestes e movimentos solares.

Como Eratóstenes estimou o tamanho da Terra?

Mediu o ângulo de sombra em Alexandria no solstício e soube que em Siena, ao mesmo tempo, o Sol estava próximo do zênite. Com a diferença angular e a distância entre as cidades, calculou o perímetro terrestre por arco de meridiano.

As zonas climáticas antigas se comparam às modernas (Köppen-Geiger)?

Sim, em linhas gerais. A “tórrida” se aproxima do cinturão intertropical; as “temperadas” correspondem às latitudes médias; as “glaciais” aos polos. Hoje, adicionamos dinâmica atmosférica e oceânica para refinar a classificação climática.

O que são coordenadas equatoriais e sua relação com latitude/longitude?

São coordenadas na esfera celeste: ascensão reta e declinação. Elas espelham longitude e latitude projetadas no céu, reforçando a ligação entre astronomia clássica e geografia astronômica.

Como aplicar hoje técnicas clássicas com estudantes?

Monte um gnomon, determine o meio-dia solar, trace o meridiano local e estime a latitude pela altura do Sol combinada à declinação. Desenhe o paralelo da escola num mapa e compare com coordenadas de smartphone/GNSS. Exercite antípodas e leia mapas ptolemaicos ou renascentistas.

Qual foi o meridiano zero de Ptolomeu e por quê?

Ele adotou as Ilhas Afortunadas (próximo às Canárias) como meridiano zero para evitar longitudes negativas no mundo conhecido. Essa escolha facilitava a geografia matemática e a cartografia antiga.

O modelo geocêntrico impedia a geografia astronômica?

Não. Mesmo sob a concepção geocêntrica, gregos e romanos usaram observação do céu para medir tempo, latitude e para projetar paralelos e meridianos. A astronomia aplicada servia à cartografia e à navegação.

Como a herança grega e romana aparece na cartografia digital?

A grelha de meridianos e paralelos permanece base do SIG, sensoriamento remoto e mapas web. Projeções, grades climáticas e coordenadas globais continuam a traduzir a relação Sol–Terra descrita por Ptolomeu, Estrabão e outros clássicos.

Sugestão de Leituras

- Conheça as cidades antípodas, situadas em lados opostos no mundo. Luana Salles. Super Interessante.

- Cosmologia: o que é e qual a diferença para cosmogonia? Wagner Edwards. Olhar Digital.